Occidente acarrea con la culpa del poderoso. A pesar de ser probablemente la sociedad actual más justa, benevolente, generosa y universalista, Occidente sigue siendo el foco de las críticas, tanto desde dentro de sus fronteras, con los intelectuales a la cabeza, como desde fuera de ellas.

Cualquier persona mínimamente crítica debería sentarse a reflexionar sobre semejante paradoja: cómo puede la cultura más empática, justa y abierta, ser al mismo tiempo una de las más criticadas. ¡Empecemos!

Si lo prefieres, escúchalo en Spotify, iVoox o Apple.

Los orígenes del poder de Occidente

Antes de responder a la paradoja, necesitamos saber más sobre nuestros orígenes. Actualmente consideramos Occidente a Europa y el mundo anglosajón. Esto incluye a Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda y poco más. También podríamos decir que en cierto modo Japón, Corea del Sur y algunos países del centro y sur de América están en parte occidentalizados, pero incluso países ricos como Japón y Corea del Sur, tienen orígenes y culturas muy diferentes, así que los sacaremos de la bolsa para no generar confusión.

Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda son regiones colonizadas por los ingleses, así que podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos que el origen de Occidente es Europa, concretamente Europa occidental. No deja de ser curioso que durante buena parte de la historia Europa (sobre todo el centro y el norte) fue un caladero de pueblos bárbaros sin ningún tipo de desarrollo.

Como sabes, las primeras grandes civilizaciones nacieron en Oriente Medio, concretamente en la confluencia de los ríos Tigris y Eúfrates. Según el geógrafo Jared Diamond, escritor del magnífico Armas, gérmenes y acero, esa zona fue bendecida con el trigo, multitud de animales domesticables y una orientación este-oeste que facilitaba la propagación de ideas y cultivos.

Región donde nacieron las primeras grandes civilizaciones

Las primeras civilizaciones que estudiamos en el colegio no estaban en Europa, sino en las regiones que hoy ocupan Irak, Irán, Egipto, Siria y Turquía. Esta zona del mundo ocupó un lugar privilegiado durante muchos milenios, pero esa ventaja inicial no les sirvió durante la Edad Moderna. Hoy, ninguno de esos países son representativos de países prósperos, democráticos y libres.

La Europa más allá del mediterráneo no fue muy próspera hasta después de la Edad Media. ¿Qué es lo que ocurrió entre finales de la Edad Media y la Revolución Industrial para que Europa destacara por encima de todos los demás?

El antropólogo Joseph Henrich tiene una explicación que creo que te va a sorprender. Según el escritor de Las personas más raras del mundo (libro que estamos leyendo en la Biblioteca Polymata), la clave del éxito de la Europa moderna vino de la mano de un cambio en la psicología de los europeos. Ese cambio nos hizo más analíticos, más fiables, más justos con los extraños, más innovadores y más individualistas.

Durante toda la historia, la psicología de las sociedades humanas fue básicamente tribalista. La vida orbitaba alrededor del clan y la familia. Sus valores principales eran la lealtad y la obediencia. Se desconfiaba de los extraños y la forma de pensar era holística, se percibía el mundo como una entidad inseparable. ¿Por qué tuvo lugar este cambio tan radical en la forma de pensar de los antiguos pobladores a la que se empezó a fraguar durante la Edad Media en Europa?

La Iglesia y el Programa de Matrimonio y Familia

Sucedieron una serie de cambios que han sido denominados el Programa de Matrimonio y Familia. Según Henrich, la Iglesia Cristiana llevó a cabo durante la Edad Media una serie de prohibiciones que cambiarían el devenir de la historia. Resumiendo, hicieron lo siguiente:

- Prohibieron el matrimonio entre primos y entre tíos y sobrinos para evitar el incesto, tan mal visto por la moral cristiana

- Promovieron el matrimonio consensuado (ambos cónyuges tenían responsabilidad en la decisión) subrayando la libertad de los cónyuges

- Prohibieron el matrimonio por levirato (por el cual la viuda tenía que casarse con el hermano del fallecido). El sacramento del matrimonio decía que ambas partes debían consentir

- Prohibieron la poligamia (muy habitual a lo largo de la historia), incidiendo en la idea cristiana de que el matrimonio era cosa de dos

- Promovieron la herencia a los hijos (en vez de al clan en su conjunto) para debilitar los clanes extensos y promover la familia mononuclear

Estos cambios supusieron una transformación completa de la sociedad y de la psicología de los europeos medievales. Los clanes extensos, que habían sido las mayores fuentes de poder, fueron debilitándose con cada una de estas medidas. Las familias extensas dieron lugar a familias pequeñas que se disgregaban cada vez más. Al no poder casarse con familiares, ni siquiera familiares lejanos (prohibieron los matrimonios entre primos segundos y terceros), las personas tenían que viajar cada vez más lejos para encontrar pareja y formar su propia familia. Esto dio lugar a familias cada vez más pequeñas y debilitadas.

Al mismo tiempo, los individuos iban deshaciéndose del yugo familiar convirtiéndose en personas más individualistas, libres y también más innovadoras. En las ciudades las personas empezaron a congregarse a través de instituciones como los gremios, las universidades y los monasterios. Estas congregaciones no eran obligatorias, sino que las personas decidían a cuáles adherirse y esto generaba una sana competencia entre ellas que las hacía crecer y evolucionar. La gente cada vez se acostumbró a tratar con extraños y hacer negocios con ellos, haciendo que prosperasen los mercados y los pequeños negocios.

Hasta la propagación del Programa de Matrimonio y Familia, todo en la vida orbitaba alrededor de la familia, incluida nuestra identidad y nuestro modo de pensar. Pensábamos más en relaciones que en individuos. Yo no habría sido Val, divulgador, al que le gustan los juegos de mesa. Me habría identificado por las relaciones con mi clan, principalmente con mis padres y mis antepasados.

La ruptura de estos lazos facilitó el pensamiento analítico y permitió el desarrollo de la ciencia. El individualismo fomenta el pensamiento analítico al cambiar cómo se percibe el mundo. En lugar de entender los fenómenos según su contexto o relaciones, como en culturas colectivistas, da pie a analizarlos de forma independiente, lo que facilita descomponer problemas en partes separadas. Además, prioriza el uso de reglas abstractas y universales (leyes, lógica) sobre normas relacionales y contextuales. Como te puedes imaginar, un mayor pensamiento analítico impulsó el pensamiento científico.

El protestantismo dio el último empujón

En Europa sucedió otro evento fundamental para dar un empujón definitivo a la forma de pensar occidental. Estoy hablando del surgimiento de una secta, la secta protestante. El monje Martín Lutero estaba muy enfadado con la Iglesia y decidió romper con ella. La nueva secta cristiana promulgaba que no era necesario el Papa ni los obispos para hablar con Dios. Cada persona debía llevar a cabo su propia conversación con El Señor. Los protestantes creían que cada persona debía leer la Biblia sin intermediarios. En una época en la que solo la aristocracia y el clero sabían leer, promovieron que todos los fieles aprendiesen a leer para recibir de primera mano la palabra de Dios. Los países de mayoría protestante como Holanda y Alemania se alfabetizaron en su mayor parte en menos de dos siglos, mientras los países católicos como España e Italia no terminaron de alfabetizarse hasta mediados del siglo XX. Imagina el impacto que tuvo esto a todos los niveles. Si te preguntabas por qué unos países Europeos son más prósperos que otros, aquí tienes algunas respuestas.

Mapa de Europa tras la reforma protestante

Las transformaciones producidas por la religión en Europa cambiaron las reglas del juego. Mientras otros países seguían sumidos en el inmovilismo propio de las culturas tradicionales, Europa bullía en comercio, ideas y genios. No fue casualidad.

50 LIBROS PARA COMPRENDER EL MUNDO

¿Quieres que te guíe en el camino hacia la polimatía? Si no quieres comprar ni un libro mediocre más, si quieres leer solo los grandes libros y aprovechar al máximo tus lecturas y además deseas compartir este viaje con otros aprendices de polímata, la Biblioteca Polymata fue creada para ti.

¿Pero no fue el colonialismo lo que hizo rica a Europa?

Es una pregunta legítima, sin duda. No podemos obviar las ventajas de disponer de recursos y mano de obra barata. Aunque Europa ya era una potencia destacada en el siglo XVI, el colonialismo amplió significativamente la distancia entre Occidente y el resto del mundo. Los recursos extraídos de las colonias –oro, algodón, azúcar y mano de obra esclava– fortalecieron aún más las economías europeas, financiando avances industriales y tecnológicos. Al mismo tiempo, el colonialismo socavó las estructuras económicas y políticas de las regiones colonizadas, perpetuando su atraso frente a Europa. Esta dinámica explica parte de la desigualdad global que observamos hoy.

Es imposible saber qué habría sido de Europa y el resto del mundo sin el periodo colonial, pero todo indica que aumentó la desigualdad entre colonizadores y colonizados. Aún con todo, los colonialismos más “benévolos”, como el de los británicos en la India, también aportaron conocimiento, tecnología, infraestructuras e instituciones modernas a sus colonias.

Dicho esto, no olvidemos por qué fueron los Europeos y no los Chinos o los Aztecas los que colonizaron el mundo. Tenían una ventaja inicial que aprovecharon para someter a África, América, Asia y Oceanía. Esa ventaja puede explicarse principalmente desde las tesis de Diamond y Henrich. Los europeos hicieron lo que hicieron porque podían. Si Moctezuma hubiera contado con carabelas, armas de acero y caballos, así como con conocimientos de navegación, no tengo dudas de que habría cruzado el Atlántico y habría sometido a los españoles sin piedad. De hecho, sólo hay que mirar la historia para ver que el colonialismo ha sido habitual por parte de China, Rusia, los aztecas, los incas, los japoneses, los mongoles, los árabes…

Si algo nos enseña la historia es que prácticamente todas las sociedades con poder han utilizado la fuerza para someter a sus vecinos mediante la guerra y/o la cultura. Con esto no excuso a los europeos por las atrocidades cometidas en la colonización, sólo intento explicar que, bajo mi punto de vista, otras sociedades habrían hecho lo mismo de haber podido.

En todo caso, el consenso general entre los historiadores es que tuvo un impacto increíblemente nocivo en la mayoría de colonias. Estas arrastraron durante décadas después de la descolonización los daños provocados por los “conquistadores”. Quizás el ejemplo más dramático es el Congo belga (actual República Democrática del Congo). Esta región fue explotada brutalmente, especialmente durante el reinado de Leopoldo II, cuando la población sufrió trabajo forzado y violencia extrema para extraer caucho y otros recursos. Tras la independencia en 1960, el país quedó sin infraestructura política ni administrativa sólida, lo que contribuyó al caos político y conflictos armados que continúan hasta hoy.

Mapa cronológico de la descolonización

Si aceptamos que Europa se ha visto favorecida por la colonización y que ha pisoteado al resto del mundo durante siglos, podemos empezar a entender la actitud de muchos países hacia el viejo mundo y también la autocrítica que muchos europeos hacen hoy. Bajo este prisma la obligación moral de Europa y de sus colonias privilegiadas: USA, Canadá y Australia, debería ser pedir perdón y reparar a las poblaciones indígenas de las antiguas colonias.

Incluso los que creen que la colonización es cosa del pasado y que no podemos estar pidiendo perdón por las interminables agresiones históricas, entienden que los países ricos tenemos la obligación moral de ayudar a los países pobres. Por la sencilla razón de que podríamos ser nosotros. Sólo la suerte nos hizo nacer en España, Francia, Inglaterra o USA. Perfectamente podríamos haber nacido en un poblado etíope o en una aldea de la selva ecuatoriana. Las personas que piensan así, son las mismas que apoyan los sistemas redistributivos dentro de los estados, y creen que esa generosidad debería ampliarse al resto del mundo. Son individuos con una visión universalista de la justicia.

En un último grupo, que puede solaparse con los anteriores, se encuentran los defensores de la que voy a llamar “teoría del poder”. Dicha teoría sostiene que Occidente mira por encima del hombro al resto del mundo porque tiene el poder. Utiliza su influencia mediática, militar, científica y cultural para perpetuar su poder sobre el resto del mundo. Estos críticos no ven a Occidente como una muleta que otros países pueden utilizar para desarrollarse, sino como una losa que tienen encima de sus cabezas. Para ellos, los países en desarrollo prosperan a pesar de Occidente y no con ayuda de Occidente.

¿Realmente Occidente lo está haciendo tan mal?

Creo que con estas ideas encima de la mesa es difícil para un occidental con un mínimo de cultura histórica y conciencia no sentirse embargado por la culpa. La culpa es una emoción legítima cuando uno siente que está haciendo las cosas mal. Pero, ¿realmente estamos haciendo las cosas tan mal?

Me gustaría empezar desmontando el argumento de aquellos que nos culpan por nuestro pasado colonial. Mi respuesta ante esta crítica es sencilla: no puedes culparme a mí por lo que hicieron otros. La culpa no se hereda. No puedes responsabilizar a un boomer por lo que hicieron Pizarro y compañía. Por mucho que ese boomer sea tataranieto del conquistador. Usando esa misma lógica, no puedes responsabilizar a un obrero de Vallecas por lo que está haciendo o dejando de hacer Estados Unidos en el conflicto de Israel y Palestina. Es absurdo.

La lógica de los que pretenden hacernos sentir culpables por la conquista de América es que hemos heredado la riqueza y el poder de la colonización, y que a día de hoy se mantiene una relación de poder que no habría sido posible sin la conquista de América.

Mi postura es que se pueden reconocer los hechos sin asumir responsabilidades ni pedir perdón. No podemos saber qué habría ocurrido con América sin la colonización, tampoco con España. Parece obvio que una salió favorecida y la otra perjudicada, pero las cosas son mucho más complicadas de lo que se pintan a simple vista y nunca sabremos qué habría ocurrido en una versión alternativa de la historia. Lo que sí me parece reclamable es reconocer los hechos como sucedieron. Esa es nuestra responsabilidad como pensadores críticos.

Si hoy tengo un coche y una casa gracias a Cortés y compañía, no lo puedo saber. Si el mejicano que vive con 5 dólares al día hoy podría ser un ingeniero acomodado si los españoles no hubiéramos cruzado el Atlántico, tampoco lo podemos saber.

Por desgracia para los que necesitan tener respuestas claras, la realidad es siempre más intrincada, compleja e inasible de lo que nos gustaría. Los procesos históricos no son lineales ni unidimensionales, sino que involucran múltiples factores (económicos, políticos, culturales, tecnológicos) que los hacen difíciles de reducir a una narrativa simple de “culpables y víctimas”. Creo que todo se simplifica y adquiere sentido si asumimos que no se puede culpar a nadie por lo que no ha hecho. Pero al mismo tiempo se asume que los privilegiados del mundo tenemos el deber moral de ayudar a los menos afortunados. No porque nuestros antepasados los subyugaran hace 500 años, sino porque han tenido mala suerte y nosotros buena suerte. Y como postula el filósofo John Rawls, las buenas personas deben ayudar a los desfavorecidos por un principio de justicia.

Las causas del sentimiento de culpa de Occidente

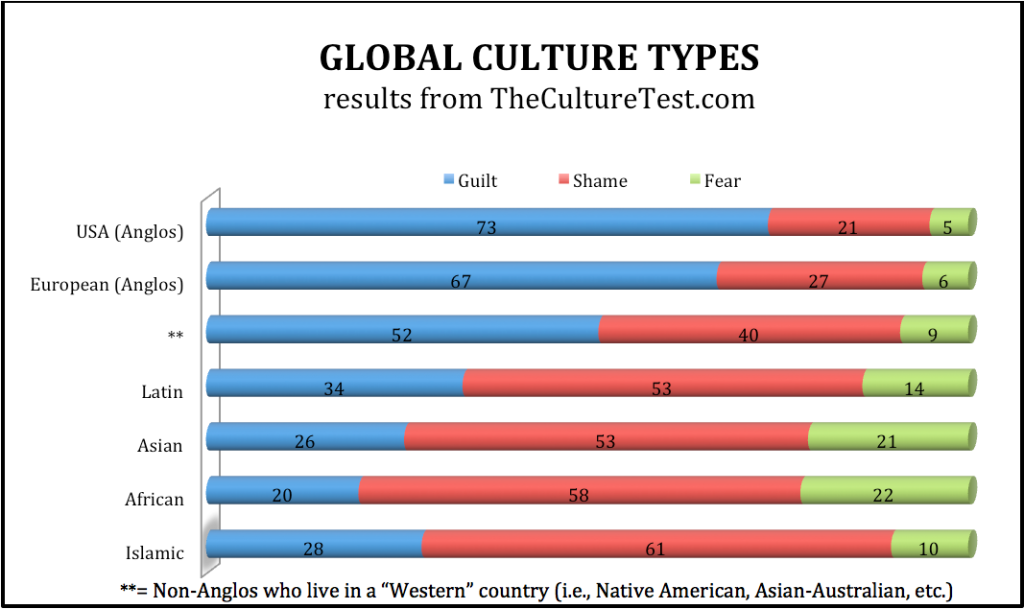

Los occidentales, sobre todo aquellos que Joseph Henrich consideraría más WEIRD (Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic), nos sentimos impelidos por las desgracias actuales y pasadas, locales y lejanas porque hemos desarrollado una moral universalista y tenemos tiempo y dinero para sentirnos culpables por sucesos que sucedieron hace siglos en lugares distantes. En cierto modo, la ausencia de una religión fuerte que dote de sentido a nuestras vidas, de una comunidad que nos obligue a poner foco en sí misma, nos hace mirar ahí fuera y ver las cosas terribles que suceden. Los medios de masas y las redes sociales han echado más leña al fuego y lo que tenemos finalmente es una máquina de generar culpa.

Otras sociedades como la china, la india o la islámica apenas sienten culpa, al menos no como nosotros. Diría que incluso se ríen de esa culpa porque, para ellos, lo que pasa fuera de su comunidad “no es cosa suya”. No obstante, existe un término acuñado por los internautas chinos. Es “baizuo”. Según el autor Zhou Fangzhou, el término “baizuo” es una de las mayores aportaciones de los internautas chinos al lenguaje inglés. La palabra se refiere a la izquierda progresista occidental que ha recibido una educación sesgada y la utilizan para satisfacer sus deseos de superioridad moral defendiendo “la igualdad y la paz”. Partes de la población china consideran que la izquierda occidental es ignorante, ingenua y arrogante, que se compadece del resto del mundo y quieren retratarse como salvadores.

Quizás los occidentales sentimos culpa por nuestra inmensa suerte; la suerte de haber nacido en la región más próspera del planeta. Quizás el vacío de sentido dejado por la muerte de Dios, nos impele a buscar sentido en la Justicia Social universal. Quizás tenemos demasiado tiempo y dinero y nuestra cultura no premia a los que lo gastan en coches y casas de campo. Quizás ahora la reputación se construye ayudando a aquellos que ni siquiera conocemos pero que han caído en desgracia.

En cierto modo la culpa de Occidente produce mucho sufrimiento en unos pocos occidentales pero puede haber ayudado a muchos que lo necesitaban desesperadamente. Porque sin un sentimiento de culpa, o al menos, de responsabilidad, no dedicaríamos ni un minuto de nuestro tiempo a esos que son tan diferentes a nosotros pero que merecen una vida mejor.

Nota final: Le pasé el artículo a Pablo Melchor y me hizo hincapié en que la culpa puede movilizar a las personas pero no de la manera adecuada. Es la asunción de responsabilidades y ser capaces de buscar soluciones racionales lo que ha permitido a Occidente ayudar al resto del mundo. ¡Qué puedo decir! Estoy de acuerdo con él 🙂.

Deja una respuesta